资讯会员登录

×机器人“闯入”纺织业,将如何改写行业未来?

当机器人在多元场景中频频亮相时,纺织车间正经历着更为深刻的“机器换人”革命。

在“招工难、用工贵”成为行业常态的背景下,机器人正从生产辅助工具升级为核心生产力,推动纺织行业从“规模扩张”向“质量效益”转型,其影响已渗透生产逻辑、技术体系与产业生态等核心层面。

机器换人:重塑生产与成本逻辑

机器人在纺纱、织造等核心工序的规模化应用,首先冲击了纺织行业传统的生产与成本体系。在纺纱环节,自动落纱、络筒供料等机器人系统的普及,让“千人纱,万人布”的情景逐渐退出历史舞台,如TFM22络筒托盘式自动供料系统可节省人工50%-75%,这种效率提升并非简单的“以机代人”,而是推动生产标准从“人工经验依赖”转向“数字化精准控制”,络筒工序的自络投纱机器人在限流仓等位置采用视觉检测,误判率减少了40%,大幅提高了效率。

成本结构的重构更为显著。长期以来,人力成本占纺织企业运营成本的30%以上,而机器人应用正在颠覆这一格局,为企业抵御市场需求变化提供了缓冲空间。更重要的是,机器人打破了传统纺织生产的“规模瓶颈”。以往中小企业因用工不足难以扩大产能,如今通过轻量化智能装备改造,即可实现产能提升与成本下降的双重目标,这在一定程度上缓解了行业“大企业垄断、中小企业生存艰难”的失衡格局。

技术攻坚:打通产业链协同关卡

单点自动化的普及催生了全流程协同需求,而“两断”难题(自动接头、细纱断头)曾是制约纺纱工序全面智能化的关键瓶颈。环锭细纱机自动接头机器人及其协同智能系统项目,不仅攻克了环锭纺细纱机接头难题,还补全了纺纱全流程自动化断点,突破了纺纱行业向智能化新模式发展的瓶颈问题,使纺织生产从“工序割裂”走向“全链贯通”。

技术攻坚更推动行业从“设备智能化”向“系统智能化”跨越。SLAM导航、视觉AI大模型等技术在机器人中的应用,使智能装备从“被动执行指令”升级为“主动感知决策”。与此同时,机器人的操作精度极高,能够以毫米级甚至更高的精度完成复杂的纺织工序,可以根据不同订单的需求,快速调整生产参数和工艺流程,轻松应对“小批量、多批次”的生产任务。从产业生态看,技术突破催生了产业链新生态的诞生,一批专注于纺织机器人算法、物联网解决方案的企业崛起,丰富了产业生态的层次与活力。

人机协作:重构创新与发展生态

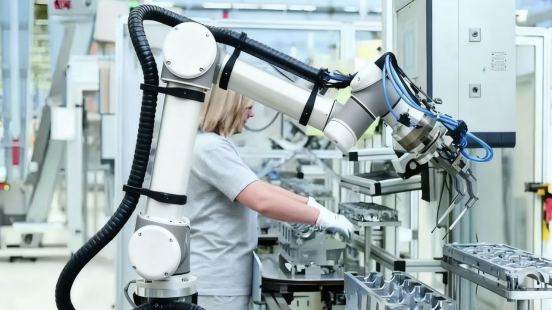

纺织“智造”的高阶形态并非简单的“机器取代人”,人类的作用依然不可或缺。工程师、设计师、技术人员和质量检测人员将与机器人紧密协作,共同推动纺织业的发展。机器人负责完成重复性、高强度的工作,而人类则专注于创新、决策和质量把控。这种“人机协同”的模式将让纺织业更加高效、智能和可持续,全新时代即将开启。

这种生态构建对行业的影响体现在三个层面:一是降低了智能化转型门槛,通过联合创新中心打造的“可复制样板”,中小企业无需投入巨额研发成本,即可实现标准化智能改造;二是推动行业标准升级,产学研协同促使设备接口、数据格式等实现统一,避免了“不同品牌设备无法互联”的乱象,为全产业链数字化奠定基础;三是拓展了产业价值边界,智能机器人与绿色制造、文化传承的结合,使纺织行业从“加工生产”向“价值创造”延伸,赋予行业绿色发展与文化传承的双重属性,提升产业的社会价值与国际竞争力。

机器人赋能纺织“智造”的核心,并非技术的简单叠加,而是对纺织行业发展逻辑的重塑。

对行业未来而言,机器人技术的深化应用将进一步推动两个转变:一是从“国内竞争”到“国际领跑”,当前中国纺织机器人的技术指标已超越部分国际同类产品;二是从“规模增长”到“质量发展”,通过智能化实现的绿色生产、精准制造,更好地契合“双碳”目标与消费升级需求。

苏公网安备:

苏公网安备: