资讯会员登录

×从工业脊梁到下岗一条街,你经历了什么?

棉纺路,很少有一条路像它这样,如此历经沧桑,又承载了几代人的光荣和梦想。

也很少有一条路像它一样,是几代人如此鲜活的回忆与哀伤。

在新中国成立后将近半个多世纪里,棉纺路承担着中国纺织工业发展的重任,一时闻名遐迩。

但也就在一夜间,这条肩负民族重任的路又悄然陨落,变成了一派景象。

这条逐渐老去的路,好似像秋蝉一般,蜕过了一层皮,仔细看,这里的每棵树、每个角落,都有棉纺人的影子,然而蝉爬上了树梢,这里惟留下一副轮廓精致的壳。

一年一个厂

二十世纪前半叶,郑州棉纺路最大的优势就是盛产棉花。这里“交通便利,销场甚广”,是全国局指可数的大型棉花集散地。

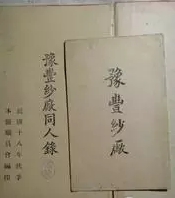

1919年,当时的大实业家穆藕初曾独具慧眼,联合了几家南来北往的沪商,集资200多万两白银(约合人民币:3.6亿元+)在郑州建立了豫丰纱厂股份有限公司,这边是追溯到上个世纪郑州棉纺织工业发展的萌芽时期。

在这段时期,郑州火车站附近,陆续出现了买卖棉花的专业花包厂,数量一度增加,大约几十个占据了街头巷尾。

不久,以日本为代表的洋纱和洋布,开始涌入国内市场,花包厂面临极大的竞争。

1938年,豫丰纱厂在日本侵华期间,遭受到日军飞机的轰炸,损失惨重,只能被迫内迁,搬到重庆。

1948年上海人吴群祥将自己位于浦东的利民纱厂迁回这里,然而在随后的公私合营的浪潮中,利民纱厂收归政府,吴群祥于是带着120名工人返乡。

1953年,全国财经会议召开。会议上确定了在京广线沿线靠近产棉区的北京、西安、郑州、石家庄四个地方同时大力发展纺织工业。

也就是在这一年,豫丰纱厂复工。

吴群祥当年带走的120名熟练工人中有11人,在市政府的邀请下重回这里,他们坐了将近20多小时的火车来到了这座百废待兴的城市“参与建设”。

国家投资1.76亿元,以一年一个厂的速度,一口气要建成6家国营全能大型棉纺织厂,总面积约1万亩。

与此同时,为这些棉纺工业配套的,还有大型的印染厂、纺织机械厂和纺织器材厂、提供技术和科技支持的纺织院校,以及运输原料和产品的铁路专用线,连保障职工基本生活需要的医院和文化宫也在建设之列。

在建设规划上,从东到西这些一字排开,都用着工业化的标准,呈等面积的长方形,整齐划一;南北以建设路和棉纺路为分界线,将整个厂区分隔成了三部分,从北向南依次是厂区、住宅区和商业区。

棉纺路,似乎浑然天成,如此顺溜,听上去就熨帖工人的心。

1959年,这里的棉纺织业创造的工业总产值为4.5亿元,比新中国成立时的1949年增长了460倍。

两代棉纺人的爱恨情仇

最早的棉纺路,并没有铺设柏油和石子,下雨时会有泥泞,天晴时尘土飞扬。但有着那个年代的质朴和希望。

这条路如同一根纱,一条线一样,数万人用密密麻麻的针脚将心紧紧地缝在一起。

在上世纪五十年代,棉纺路上的棉纺厂陆续地拔地而起。数以万计的纺织工人,踩着轻快的步子,走进轰鸣的纺织车间,他们是那个年代的“棉一代”。

那个年代,年轻人们在这条路上一起走,结成了朋友,甚至成了一家人,攀成了老乡。

随后这条泥泞的、尘土飞扬的路变了,变得越来越宽,越来越挤,棉纺路变成柏油路,来这里凭票拉货的拖拉机、货车络绎不绝,整个路面拥挤而嘈杂。

“棉二代”相继踏进来,正值纺织行业经济效益的黄金时期,外贸大力发展,内需急速膨胀,纺织业一跃成为第一支柱产业,也成为财政收入的重要来源,他们的生活也分外忙碌和殷勤。

不知不觉,时间的轮轴滚近九十年代。

其实,这个年代,“棉二代”的生活方式和他们的父辈差别并不大,厂子的效益虽然好,生产的节奏虽然快,企业的生产仍然是计划,是由国家统一安排。

每个棉纺厂都有医院、学校、托儿所、食堂、澡堂,除工作以外,职工们从来不用操心任何事。

1979年至1990年,棉纺路上的棉纺厂飞速最快,职工们安居乐业,他们完成的工业生产总值,比起前三年的总和还要多得多。

其中单就1983年来看,布票供应制度在这一年被国家取消,纺织品开始源源不绝的供应市场,计划经济时代的商品短缺现象已经一去而不复返。

然而也就是如此,好的光景渐渐暗淡下来,过去的飞扬谁能想到会如此短暂?

下岗一条街

和其他几个传统工业领域一样,纺织工业是棉纺路所在的郑州市长期的财政支柱,当初的投入总计5亿左右,但行业从建国以来,向国家缴纳的利税却高达100多亿元,占同期财政收入的一半。

当年的棉纺厂,年轻人挤破头皮都想进的地方,在就是年初开始变化。

1990年,棉纺织市场出现了几个特征:一、消费疲软;二、原材料紧缺。光郑州,棉纺织行业七八月份就出现大面积停产和半停产。

1996年前后,形势更为紧迫。郑州棉纺行业三年以来连续亏损1.6亿元,亏损面达到97%,陷入坐困愁城的窘境。

企业效益不好,苦的是工人。

原来在全市收入是最高的,但自1994年工资制度改革以后,数年以来,工资不再涨,月薪普遍为400元至600元;对比外围民营纺织厂,工资要高好几倍。

1998年,一件令十万棉纺织工人震惊的事发生了!

建厂时间最长的国棉二厂顶不住生存压力,宣告破产。

之后,其它棉纺厂也陆续传来破产重组的风声。

昔日风光无限的棉纺路,似乎是陡然之间,成了令人感叹的“下岗一条街”。

那时,大街小巷似乎随处可以听见刘欢的歌声:“看成败,人生豪迈,只不过是从头再来。”

那些主动或被动下岗的工人们,也开始豪迈地在街上摆起了布摊。

布摊与布摊连成一线、连成一片,笑声与喧哗盖过了另外一些人的羡慕声。

“要买布,棉纺路!”这句话,居然成了这个时代棉纺路的标签!

棉纺路还是“棉房路”

大批的棉纺厂职工被“买断工龄”后,得了一笔补贴,开始自谋生路。

2006年,棉纺企业开始“改制重组、搬迁改造”。

于是,一个个膀大腰圆的地产大佬粉墨登场。

河南平原控股收购三棉,香港锦艺集团并吞一棉、二棉、六棉,河南盛润集团兼并四棉,南阳宏江房地产拿下五棉,原厂的土地清一色地挂牌拍卖,一个比一个卖价喊得高,时不时地就引起一阵轰动。

房地产商的进驻,把路北大部分老厂区扒掉了,一幢接一幢的高档住宅楼、商场又从原址上拔地而起。

现今,国棉一厂、六厂的旧址上已是高楼林立,新兴商圈锦艺城吸引着各种资本。

而国棉三厂、四厂分别迁往中原纺织工业园区和中牟县白沙镇,国棉五厂仍在进行改造中,而它们的原址,也在积极地规划着地产项目。

因此,棉纺路刹那间似乎成了“棉房路”。

棉纺路上没有了纺织厂,自然也就没了严格意义上“棉三代”。

如果你要寻找棉纺人的历史,棉纺路两旁只剩下空壳,历史越来越消散在时代的浪潮中。

唯有建设路路北各厂住宅区的南出口,还留村着各个厂的门楼,“鼓足干劲,力争上游”、“自力更生,勤俭建国”、“自力更生,奋发图强”等金色楹联,在午后的阳光中闪耀着往昔记忆的光辉。

尾声

在改建的初期,项目规划中曾经承诺要保留一部分厂房作为工业博物馆。但这一构想目前看来是落空了,大部分能拆都已经拆除,没拆的只是暂时没拆。

不过,话说了回来,从一无所有到走向过去的辉煌,再到拆的拆,搬的搬,焉能不说是一种别样的新生?

棉纺路似乎也早已看透了这一切。

昔日的广场,如今,成了棉一代喝茶谈天,跳广场舞的地方。

看着欢声笑语,棉纺路,仿佛又回到了它全盛时期的模样。

苏公网安备:

苏公网安备: