资讯会员登录

×长大以后要进纱厂,现在谁还记得那个嵩岳集团

话说那个年代,棉纺厂需要用大量的女工,郑州六个棉纺厂红火了几十年,女孩子觉得能当上纺织女工,是非常光荣的事。男的找对象都愿意把目光对准纱厂,因为纺织女工不仅能干,而且工资高。

有一句顺口溜很流行:“妮儿,妮儿,快点长,长大以后进纱厂。”

后来几个棉纺厂组合成一个貌合神离的嵩岳集团。随着工厂迁建,这些曾经支撑郑州工业经济的纱厂如今安在?

一

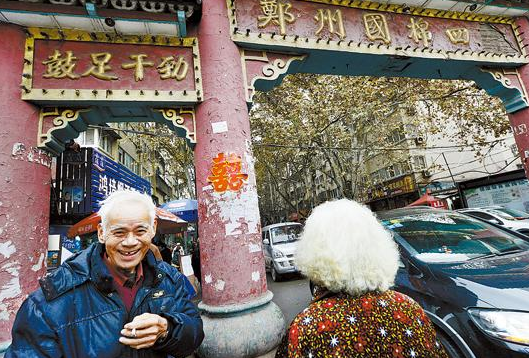

保林哥今年快60了中,几年前国棉四厂搞改制,他就内退了。他出身于一个纺织世家,父亲曾经是四厂的技术员,母亲、姐姐、妹妹和弟弟都曾在纺织厂工作过。

1980年保林退伍。那时候正缝郑州市公检法系统大规模招人,保林有机会去那里工作,但他最终选择去四厂当了一名推卷工,干体力活。

“我们那时转业,做警察都没有人愿意去,都愿意当国有企业的工人。就拿我们厂来说,工资是41.7块钱,每月还有7、8块的奖金,警察才38块钱。”

他笑着告诉记者,那些没有进入纺织厂工人的朋友总是让他请吃饭,那时烩面才3毛钱一碗。

保林说,父亲的体会可能更深。他转业的前两年,父亲被借调到市直机关工作,结果他父亲发现领导的工资比他的工资还要低十几元,他父亲坚决要求回到厂里工作。

在西郊的几个大型棉纺厂中,国棉四厂的生产规模最大,名气也最大,许多国家领导都来参观过。当时国棉四厂成功研制出我国第一台无梭喷气织机,从而彻底改变了上千年来用梭子引纬织布的历史。毛主席表扬说,“天上有喷气飞机,地上有喷气织机”。

“计划经济时期,物资非常短缺,从1954年9月开始,上至党中央主席,下至纺织厂工人,都得凭布票买布。每人一年只有一丈六尺布,做件大衣都不够,根本无法满足人们的需求,当时发展有关人们吃饭穿衣的行业是非常必须的,所以纺织厂有很大的市场空间。”

棉纺厂需用女工多,而当时社会上就业机会不多,所以郑州六大棉纺厂名气很大,女孩子也以进入纱厂为荣。

“80年代的时候,我们厂在职职工最多达到一万,六个厂加在一块儿在职的有五万人,全省就有四十万,其中大部分工人都是女孩儿。平均每年的年产值达3到4亿,80%以上都是供出口的。”

保林笑着告诉记者,“纺织行业在当时的工作量是很大的,也辛苦,所以小伙子找对象都想找纱厂的,纱厂的女孩子不仅是行业好,而且能吃苦耐劳,这可是男同志心中的理想对象啊。”

二

保林说,郑州最早的棉纺厂不是国棉一厂,也不是三厂或四厂这些后来仍然坚持下来的几个棉纺厂,而是位于布厂街的国棉二厂。

解放前的郑州是一座面积很小的城市,周围地区盛产棉花,棉质优,纤维长,沿海大城市如上海、天津、青岛、济南及汉口等地大纺织厂、洋行及棉花商号的采买人员,均派人来郑坐地收购,于是,郑州便成为棉花集散地。

1919年,民族资本家在这里投资兴建了豫丰纱厂。几经起伏到了新中国成立,郑州市政府决定重开豫丰纱厂。这时正值国家第一个五年计划实施,毛主席决心大力发纺织工业,在棉花主产区建立大型纺织厂,尽量摆脱对进口原料的依赖。

这样,在京广线沿线及以西靠近产棉区的北京、西安、郑州、石家庄4个地方同时发展纺织工业。这4个城市,加上原有的邯郸、咸阳两地,后来被称为“全国六大纺织基地”。

当时郑州市西郊有大量的荒地,国家在这里投资了1.76亿元,以一年一个厂的速度,一口气建成了5家国营全能大型棉纺织。而收归国营的豫丰纱厂则被命名为国棉二厂。

西郊的棉纺路也是这样命名的。这一带的面积比当时的郑州市区还大。据说市政府设在附近,正是为了对这些纺织企业进行管理时方便些。此外,国家还投资铺设了陇海铁路专用线,把五大棉纺厂与全国各地联结起来,原料源源不断地运来,产品可以输送到天南海北。

事实上,当时郑州纺织业并无基础,也没有技术工人。于是,中央从上海、江苏、浙江、湖北、湖南等地调来了1万多名技术工人、管理干部,以支援内行建设,还从云南等省份招来了失业工人。

国家又投入巨资,在这一带一口气建起了4所纺织院校,建起了与棉纺企业相配套的大型印染厂、纺织机械厂、纺织器材厂;主要为纺织工业配套和服务的机构、设施。

保林的父亲不是从沿海等地过来的,而是郑州较早毕业于纺织院校的学生,最终来到国棉四厂当技术员,这样,一个土生土长的织世家就开始诞生了。

三

保林于1980转业来到四厂,他回忆说,1981年是工厂红火的时候。据说这一年,郑州棉纺织行业迎来了经济效益最好的一年,它的工业总产值达到7.1亿元,实现利润12302.7万元,上缴税金9463万元。

“那时候工人实行三班倒,我们一年有好几个亿的产值,四厂的布匹80%销往国外,创造了大量的外汇。”

尽管1983年,持续了近30年之久的凭布证买布的制度宣告终结,市场放开,但政府对民营纺织企业的设立限制还很严,对整个纺织行业的规模控制也较紧。这样,纺织工业没有受到多大的冲击。

的确,改革开放的初期,是郑州市纺织工业历史上发展最快的时期,1979年至1990年,它完成的工业生产总值比前30年的总和还要多。

当时郑州号称拥有10万纺织大军,总规模为50万纱锭、1.5万台布机,为国家积累资金70多亿元,相当于国家当时投资的31倍。

也正因为此,纺织厂在政府心目中的地位出奇的高,“政府非常重视纱厂,那时由于纺织工人多,住房非常紧张,政府专门为纺织企业出台了安置房,免了13项税收,政府还扶持我们上项目,扩大规模”。

值得一提的是,改革开放的头几年中,郑州的目标是发展成以轻纺工业为主的现代化城市。随着纺织工业的持续红火,郑州市又在市区筹建了国棉七厂和绿城纺织厂。后来,随着纺织工业的衰落,前者最终缩小了规模,改成了毛纺厂,后者则以生产地毯为主。

不过,政府要举行经贸活动,一般都要求大厂出钱的。“正月十五举办灯会,市里就说,给那几个厂派吧。”谈起这事,保林还挺自豪的,因为四厂的工人做的猴子灯特别漂亮,质量又好。

“灯会办完了,有人出高价要买我们的猴子。”保林说。

“我们的产品根本不愁卖,有的还要有领导批的条子才行。”这也催生了当时的友爱路布匹市场,一些有门路的人总能从工厂里弄到布匹,然后拿到这里销售。当时,四厂能生产45支纱的面料,特别结实,这是一般小厂做不出来的。为此,四厂的面料还供应到军队,作为军装、帐篷的面料。

“我们厂最先有的无梭织机,是仿造捷克的,可以制造化纤料的衣服,那种衣料,色彩亮丽,非常受人们的欢迎,市场需求量很大。”

四

一转眼,保林在四厂就生活了十年,他从推卷工做到保全工,又因有些才艺被调到了工厂宣传部。他逐渐发现,企业的日子一天不如一天了。

为了保护国有企业的发展,国家也出台了一些保护措施,保林说,国家当时不允许纺织厂那些落后的生产设备卖给小厂,淘汰的机器要当场销毁,国家给予一定补偿。

1990年,由于市场疲软,原材料紧缺,纺织品价格不到位(从这时起,对于任何一次外部危机,郑州国有棉纺业都缺乏抵抗能力),郑州棉纺织行业7、8月份出现大面积停产、半停产。这一年经济效益大幅度下降,17家预算内国营企业实现利润8448万元,比1989年下降45.37%。

1995年至1997年,郑州棉纺行业3年连续亏损达1.6亿元,亏损面达97%,陷入空前困境。从此,郑州棉纺企业营业状况逐步衰落。

和人们普遍的看法一致,保林也认为,纺织厂的设备过于落后,许多机器还是50年代的,半个世纪过去了,技术改造没有及时跟上。而且乡镇企业遍地开花,生产成本低,产品质量也非常好。

最要命的恐怕还在于这几个大型纺织厂的产品雷同,而质量差异也不大,这样容易出现恶性竞争。

“我们邀请外地人来参加订货会,把他们都安排在宾馆住下,有的厂就派人跑到宾馆去和他们谈,结果他们发现原来郑州还有这么多的厂,一下子就把价格压了下来,这些大鼻子最后占了不少便宜。”

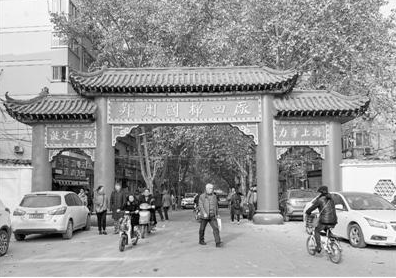

其实,政府也有意识地促成这几家纺织厂的联合,让它们形成一拳头。在各方推动下,郑州市成立以国棉一、三、四、五、六厂和郑州印染厂、色织印染厂为成员的嵩岳集团,其初衷是“强强联合”,“建成一个跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的大型集团。

可实际上,嵩岳集团办公人员都是各厂抽调来的,连工资都是企业发的,这个管家显得如此多余,根本无力将大家捏合成一股力量。

保林说,几年前企业改制,他的一位被调集团工作的同事又被要求回来加改制,因为他的关系都在厂里。

现在除了已经破产的五厂和六厂,一、三、四厂都基本上完成了改制,实施异地迁建设,具有讽刺意味的是,它们新的厂房不再集中在一起,而是各自为营,今后它们再无联合的机会了。

那么现在这些厂在哪里,它们是否安好?记者突然怀念起多年前在这些工厂的车间里来回穿梭走访的经历。

苏公网安备:

苏公网安备: